TUMJA Alumnus Prof. Dr. Marcel Dann

im Gespräch mit Christina Schwalm und Vicente Algaba Martinez

Marcel Dann hat Biologie an der TUM studiert und ist heute Professor für Bio-Inspired Energy Conversion am Centre for Synthetic Biology der TU Darmstadt. Marcel war Mitglied der TUMJA #class13 im Team visiTUM. Das Projekt wurde von der Studienberatung der TUM übernommen und wird bis heute weitergeführt .

Christina Schwalm schloss vor kurzem ihren Master (M.A.) in Architektur an der TUM ab und war Mitglied der TUMJA #class22. Im Rahmen der Gruppe Aesthetics entwickelte sie mehrere Prototypen für eine Fingerprothese. Derzeit unterstützt sie als Tutorin die Gruppe communicaTUM.

Vicente Algaba Martinez: Mit einem Bachelor-Abschluss in Molekularer Biotechnologie der TUM ist Vicente Algaba Teil der #class24 der TUM: Junge Akademie. In der Gruppe communicaTUM analysiert er die effizienteste Kommunikation von genetischen Modifikationen.

Christina: Guten Tag, Professor Dann! Schön, dass Sie sich heute die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Gleich zu Anfang würde ich gerne wissen: Was inspiriert Sie außerhalb Ihrer beruflichen Tätigkeiten am meisten?

Prof. Marcel Dann: Vor allem interessiere ich mich für natürliche, schöne Sachen. Ich bin ein großer Mineralien- und Edelsteinfreund, außerdem mag ich Schmetterlinge sehr gerne und fotografiere Blumen. Ich finde, man kann draußen sehr viele schöne Sachen sehen und entdecken. Für mich muss die Ästhetik stimmen und das ist etwas, was ich auch in der Biologie am inspirierendsten finde, weil man ganz tolle Formen und Farben überall sieht. Ich bin sehr farb-affin und darum bin ich tatsächlich in meinem Forschungsgebiet gelandet. Weil wir eben viele bunte Farben haben und bunte Farben sind schön! (lacht) Und dann machen die auch noch was. Das ist großartig.

Christina: Mineralogie wäre ja auch eine interessante Richtung gewesen oder?

Prof. Marcel Dann: Ja, schon, das kam aber später erst auf. Als Kind war ich ein ganz großer Dinofreund, ich fand Fossilien schon immer ganz toll. Ich dachte aber auch, dass man, um Dinos auszubuddeln, Archäologe werden müsste. Ich hätte also das falsche studiert, anscheinend ist das Paläontologie, das wäre also in die Hose gegangen. Deshalb bin ich ganz froh, in der Biologie gelandet zu sein. Und das ist tatsächlich aus der Schmetterlingsschiene entstanden.

Christina: Das scheint für Sie ja auch ganz gut geklappt zu haben mit der Biologie.

Prof. Marcel Dann: Es könnte wirklich schlimmer sein.

Christina: Haben Sie Menschen, die Sie besonders beeinflusst haben und wenn ja, wie haben sie Ihr Leben geprägt?

Prof. Marcel Dann: Ja natürlich. Wir sind Affen mit Schuhen, wir äffen nach. Zum einen ist da natürlich die Familie, da habe ich vieles gesehen, was ich bis heute versuche zu praktizieren. Auf der anderen Seite habe ich in meinem Umfeld damals viele inspirierende Leute gehabt. Zum Beispiel waren der Vater und die Mutter meines besten Freundes aus dem Kindergarten und aus der Grundschule Tierärzte. Die hatten einem halben Streichelzoo zu Hause und einen sehr spannenden Arbeitsalltag. Unser Nachbar, der war eigentlich Gasingenieur, war Hobby-Entomologe, also hat er viel mit Insekten und Schmetterlingen gemacht. Und er war immer draußen beim Pflanzen bestimmen, Pilze sammeln und vieles mehr. Als Ingenieur mit Naturaffinität hatte er zum einen ganz interessante Perspektiven auf Sachen und zum anderen auch immer was zu erzählen.

Vicente: Kam die Leidenschaft für Schmetterlinge vor der Biologie oder erst dadurch?

Prof. Marcel Dann: Die Freude an den Schmetterlingen war eine der Sachen, die ganz früh da waren. Das kam eben auch daher, dass unser Nachbar uns ganz viele Sachen zeigen konnte. Aber ich bin da relativ wahllos, solange es nicht zu sehr stinkt. Das war auch einer der Gründe, warum ich ursprünglich ganz abgeneigt davon war, in die Mikrobiologie zu gehen, weil es manchmal ja doch sehr geruchsintensiv ist. Aber mit dem, was wir jetzt machen – bunte Farben, kein Gestank – ist alles gut. (lacht)

Christina: Was stinkt denn besonders?

Prof. Marcel Dann: Autoklaviermüll. Wir müssen ja besonders die gentechnisch modifizierten Organismen mit Hitze und Druck sterilisieren, weil die nicht in die Umwelt gelangen dürfen. Einige der beliebtesten Modellsysteme im Labor sind Darmbakterien wie E. coli, aber die gehen noch. Vibrio cholerae ist schlimmer. Also es gibt Isolate, mit denen will man nicht arbeiten.

Christina: Kommen wir zur nächsten Frage: Was denken Sie, sollte die Welt vermehrt anstreben oder verbessern?

Prof. Marcel Dann: Die Welt? Das kommt drauf an, wie man das jetzt nimmt: Ich glaube, der Erde ist das alles herzlich egal, was hier gerade passiert, den Leuten eher weniger. Ich denke, es kommt auf die Perspektive an. Was wir akut in Europa, in Nordamerika und in Teilen von Ostasien definitiv anders machen sollten, ist weniger jammern, weniger Weltuntergangsphantasien kultivieren und einfach mehr machen. Man sieht Probleme und man kann Probleme lösen, aber dafür muss man mit einer gewissen Pragmatik an die Probleme rangehen und auch mal sagen, dass eine nicht perfekte Lösung viel besser ist, als zehn Jahre über das Problem zu diskutieren.

Vicente: Wenn es um das Thema Klimaschutz und Umwelt geht, ist das „fear mongering“?

Prof. Marcel Dann: Nein, ich denke es ist vieles gut gemeint. Ich bin selbst kein Klimatologe und ich weiß auch nicht, wie die Welt in 100 Jahren aussehen wird. Menschen sind erstaunlich anpassungsfähig, wir haben über technologische Möglichkeiten auch das Potenzial, viel abzufangen. Dass dabei um uns herum jedoch sehr viel kaputtgehen wird, steht außer Frage, das ist aber auch kein Novum. Ich denke, am Ende des Tages ist es viel wichtiger, Lösungen für die Probleme, die auf uns zukommen, zu finden, als in eine Schockstarre zu verfallen. Das ist ein bisschen wie seine Küche dreckig zu machen beim Kochen, und dann zu sagen „Oh mein Gott, jetzt ist es so unordentlich, ich sollte nichts mehr kochen“. Dabei ist das Aufräumen eine viel bessere Lösung, und dann kocht man wieder und macht wieder Unordnung und dann räumt man wieder auf. Ich denke, das ist eine etwas sinnvollere Attitüde an der Stelle. Aber ja, Verschleißerscheinungen gibt es.

Christina: Haben Sie ein Motto, nach dem Sie leben? Und was bedeutet das für Sie?

Prof. Marcel Dann: Ein Motto nach dem ich in Stein gemeißelt lebe, habe ich nicht. Ich habe mir aber an den Anfang meiner Doktorarbeit ein Zitat gesetzt, das ich in der Zeitung gefunden habe: „Der Mist von heute ist häufig der Dünger von Morgen“ (lacht). Das fand ich sehr schön, weil ich mir dachte, egal wie viel Mist ich hier produziere, vielleicht wächst da mal was drauf. Oder auch “The Second Hole is the hardest” aus “Löcher” von Louis Sachar. Im Prinzip geht es darum, dass es völlig egal ist, wie schwer das war, was man bisher geschafft hat. Das nächste Loch, das man graben muss, ist wieder viel schwerer, weil das muss man ja noch graben. Und ich denke, das ist tatsächlich ein Motto, an dem man sich gut durchs Leben hangeln kann.

Christina: Gibt es ein bestimmtes Land oder eine Region, die Sie unbedingt erkunden möchten und warum?

Prof. Marcel Dann: Ja! Ich möchte unbedingt noch deutlich mehr in Nordamerika herumkommen. Eigentlich wollte ich für mein Postdoctoral Research Fellowship nach meiner Doktorarbeit nach Kennewick in Washington State in den USA. Gerade oben im Nordwesten der USA und an der Grenze zu Kanada gefällt es mir landschaftlich unfassbar gut. Ich würde gerne mal nach Montana und damals dachte ich, ich kann mir das alles anschauen. Aber dann kam die Corona Pandemie, die Grenzen wurden dichtgemacht und ich bin dann ganz woanders gelandet. Das möchte ich sehr gerne nachholen.

Christina: Wo wir schon beim Thema Urlaub sind, was machen Sie am liebsten, um nach einem langen Arbeitstag abzuschalten?

Prof. Marcel Dann: Das passiert fast von ganz alleine, da muss ich nicht hart dran arbeiten. Ich habe bei der Bundeswehr gelernt, im Stehen einzuschlafen. Zu Hause ist auch immer noch viel zu tun, wir sind erst vor anderthalb Jahren hergezogen. Ich bin immer froh, wenn ich nach der Arbeit noch etwas zu Hause schaffe, dann habe ich das Gefühl, dass es an allen Fronten irgendwie vorangeht. The most German thing to say: “What do you do to relax? Work!” (lacht).

Christina: Kommen wir zu ihrer beruflichen Laufbahn: Welche Eigenschaften haben Ihnen dabei geholfen, Ihre Karriereziele zu erreichen?

Prof. Marcel Dann: Schmerzfreiheit ein Stück weit (lacht)… ich habe eine etwas selbstzerstörerische Arbeitsmoral, ich kann aber auch über fast alles lachen. Je fieser Sachen werden, desto witziger finde ich sie normalerweise. Das hilft sowohl in der Doktorarbeit, als auch danach sehr. Wenn was schiefläuft, bekomme ich tendenziell eher einen Lachanfall als eine Depression. Ich weiß nicht ob das pathologisch ist, aber es funktioniert und es hilft.

Vicente: Das muss man vermutlich auch so machen, gerade in der Forschung passieren oft sehr viele Sachen.

Prof. Marcel Dann: Das stimmt, ganz viele Sachen funktionieren erstmal nicht und auch in der Verwaltung ist es genau das Gleiche. Das ist auch etwas, was ich in den ersten Semestern in der Lehre schon zu kommunizieren versuche. Denn der Standardfall ist, dass gar nichts funktioniert und wenn was funktioniert, dann braucht DAS eine Erklärung. Man ist ganz gut damit bedient, wenn man bei Trial and Error mit sehr viel Error rechnet und daran nicht verzweifelt. Alles andere wäre illusorisch. Es darf einem halt das Lachen nicht vergehen, sonst hat man schlechte Karten.

Vicente: Nochmal zurück zu Ihrem Karriereweg: Was hat Ihr Interesse an der synthetischen Biologie geweckt, dem Feld, indem Sie jetzt arbeiten?

Prof. Marcel Dann: Das Interesse für die synthetische Biologie kam tatsächlich erst mit der Doktorarbeit. Mein Doktorvater in München an der LMU hat mich an ein Projekt der Synthetischen Biologie gesetzt, das sich mit der Restrukturierung und dem Neudesign pflanzlicher Photosynthese anhand von bakteriellen Modellsystemen beschäftigte. Man bekommt ja in der Wissenschaft ganz schnell eine Art Stockholmsyndrom: Das, woran man arbeitet, wird immer interessanter, weil man sich so viel damit beschäftigt. Wenn man generell Interesse an der Materie hat, dann begeistert man sich am Ende für das, was man macht, weil alles unendlich interessant sein kann, je nachdem, wie man die Thematik bearbeitet.

Vicente: Das verstehe ich voll. Wer sind denn Ihre wissenschaftlichen Vorbilder?

Prof. Marcel Dann: Das ist schwierig, es gibt viele Teilaspekte, die ich bei unterschiedlichen Leuten sehr bewundernswert finde. Hier in Marburg am MPI finde ich einen der Direktoren, Tobi Erb, sehr inspirierend. Meine Bachelor-Betreuerin damals, Christine Gietl von der TUM, fand ich auch sehr beeindruckend, weil sie sich recht vehement gewehrt hat, in den Ruhestand zu gehen. Da dachte ich mir, wenn man über 40 Jahre an etwas arbeitet und am Ende immer noch nicht in Rente will, dann scheint man etwas richtig gemacht zu haben. Es gibt andere Wissenschaftler, die ich unfassbar spannend finde, weil die quasi eine ganze Enzyklopädie darstellen. Wir waren Ende des letzten Monats auf einem Abschiedsmeeting für Eva-Mari Aro, sie ist quasi eine Photosynthese Päpstin aus Turku in Finnland, die 50 Jahre daran gearbeitet hat und unfassbar viel weiß. Und dann gibt es Leute, die sind wirklich gut darin, ihre Wissenschaft auch außerhalb des Fachpublikums zu kommunizieren. Das fand ich an meinem Doktorvater immer sehr beeindruckend. Er konnte das, was er macht, extrem runterbrechen und didaktisch reduzieren. So konnte er Leute dafür begeistern, die sich dafür sonst wahrscheinlich niemals interessiert hätten.

Vicente: Würden Ressourcen und Zeit keine Rolle spielen, welche wissenschaftliche Frage oder Problemstellung würden Sie am liebsten lösen wollen?

Prof. Marcel Dann: Gute Frage. Wenn Zeit keine Rolle spielt, würde ich mich sehr gerne in Richtung Terraforming umtun. Das halte ich, langfristig gesehen, für unfassbar sinnvoll. Zum einen, wie man einen anderen Planeten bewohnbar machen kann, aber zum anderen vor allem, wie man den eigenen Planeten bewohnbar halten kann. An der Stelle, denke ich, sollte man sehr viel Zeit und Hirnschmalz investieren. Eine andere Geschichte, die ich sehr gerne machen würde, ist tatsächlich ein künstliches Organ zu basteln, das einen synthetischen Endosymbionten hat, der sämtliche Vitamine produziert, die man als Mensch braucht. Ich finde das immer so erbärmlich, dass wir noch nicht mal Vitamin C oder so etwas selber machen können.

Vicente: Ziemlich ineffizient eigentlich.

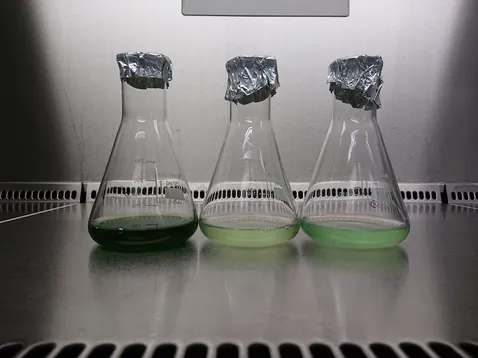

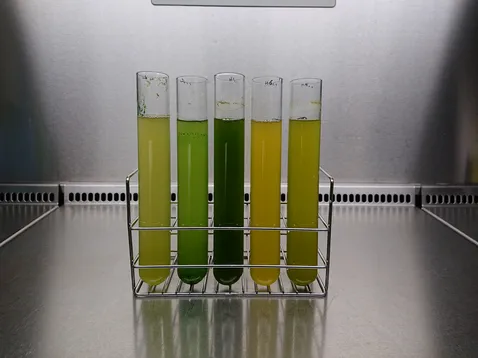

Prof. Marcel Dann: Armselig, wirklich armselig! (lacht) Meine Cyanobakterien wachsen im Minimalmedium, da ist außer anorganischen Salzen im Prinzip nichts drin und die kriegen das auch auf die Kette. Fast alle Säugetiere, außer ein paar Primaten und wenige andere, können Vitamin C machen. Da denk‘ ich mir immer, wenn man Leute ins All schießt sollen die eh kein Skorbut kriegen (Lachen)

Vicente: Glaubst du das wäre möglich? Irgendwann in der Zukunft, vielleicht in 1000 Jahren? Oder nicht mal in 1000 Jahren?

Prof. Marcel Dann: Ich denke, das geht auch in weniger als einem Jahrhundert. Es wird viel in allen möglichen Bereichen dieser Thematik gearbeitet und da kommt auch in der Wissenschaft immer sehr vieles zusammen, mit dem man am Anfang gar nicht wirklich gerechnet hat. Das, was jetzt im Rahmen von KI noch passiert, weiß keiner. Es geht immer alles gefühlt unendlich langsam und im Rückblick aber viel schneller als man dachte. Und so, denke ich, wird das mit diesem Thema auch sein.

Vicente: Hoffentlich haben Sie recht und in 50 Jahren haben wir dieses Organ. Was hat Sie dazu bewegt, nach dem Studium eine Promotion anzustreben? Und wie haben Sie diese Entscheidung getroffen?

Prof. Marcel Dann: Während meiner Masterarbeit habe ich überlegt, ob ich komplett ausschere und in die Versicherungsbranche gehe, das hat sich dann aber nicht richtig angefühlt. Ich dachte mir: „Da geht noch was“ und habe mich nach Promotionsprojekten umgeschaut, aber auch in der Industrie. Aber ich habe nichts Spannendes in den Ausschreibungen für die Industrie gesehen. Dann hat mir mein bester Kumpel aus dem Studium eine Stellenausschreibung gezeigt, die ich zuerst übersehen hatte. Darauf habe ich mich beworben und auf eine andere am gleichen Department. Letztendlich habe ich eine ganz andere Doktorarbeit gemacht als das, was ausgeschrieben war. Das wurde aber erst im Bewerbungsgespräch angesprochen. Dann wurden mir cyanobakterielle Mutanten gezeigt, die hatten ein hübsches cyan-türkisblau und da dachte ich okay, die nehme ich. (lacht) Das Thema war sehr spannend. Im Endeffekt war es ein ziemliches Zufallsprodukt.

Vicente: Also haben Sie auch Initiativbewerbungen verschickt?

Prof. Marcel Dann: Ja, auch an ganz viele andere Unis, aber, wie das immer so ist, nur München hatte Geld. Überall sonst, wo mir die Forschung gefallen hätte, hieß es, man bräuchte ein Stipendium oder ähnliches. Am Ende war es tatsächlich so, dass die ausgeschriebenen Projekte alle in München waren, außer einem Projekt in Norddeutschland in Emden/Leer an der Hochschule. Da habe ich lange überlegt, aber letztendlich bin ich an der LMU gelandet.

Vicente: Und wie sah es danach aus? Sie haben auch ein paar Jahre als Postdoc gearbeitet. Wie sah da die Entscheidung, aus?

Prof. Marcel Dann: Ich habe mir überlegt, was ich nach dem Doktor effektiv machen möchte. Am Ende war es das gleiche in Grün, ich dachte mir, in der Industrie werde ich wahrscheinlich nicht wirklich glücklich, weil ich gerne viel freier arbeiten und viel kreativer forschen können möchte. Also habe ich angefangen rumzufragen: „Was muss ich denn eigentlich machen, um in der Wissenschaft bleiben zu können?“ Natürlich ist der Postdoc da wichtig. Es ist allerdings eine Aufbauphase, in der man auch tatsächlich etwas aufbauen muss, das wurde mir von verschiedenen Stellen sehr klar kommuniziert. Ich habe also eine Art Checkliste gebastelt und dann war es völlig klar, dass der Postdoc der nächste Schritt ist, den ich gehen muss und möchte. Ich habe auch noch ein Promotionsprojekt weitergeführt, das wir dann auch noch publizieren konnten.

Vicente: War Ihnen da auch schon klar, dass Sie später als Professor tätig sein wollen oder zumindest in Forschung und Akademia bleiben möchten?

Prof. Marcel Dann: Ja, ich wollte sehr gerne in der Forschung bleiben. Es gibt aber nicht viele Stellen, die man da anpeilen kann. Eine Professur ist da eine der realistischsten Optionen, weil es von den festen Stellen im akademischen Mittelbau heutzutage nur sehr wenige gibt. Am Ende ist man dann auch oft an eine Professur bzw. einen Lehrstuhl angekoppelt und ist daher auch weniger in der Lage, das Ganze selber zu gestalten.

Vicente: Haben Sie Tipps für junge Wissenschaftler, die in diesem Dilemma – Industrie versus akademische Karriere – stehen?

Prof. Marcel Dann: Ich habe mich ja für die Akademia entschieden, und im Grunde habe ich keine Tipps, die man nicht auch woanders bekommen könnte. Aber ich kann sagen, was auf meiner Liste gelandet ist. Bei der Doktorarbeit ist es tatsächlich wichtig auszusuchen, an welche Institution man geht. Sei es die Infrastruktur, wie ein Projekt ausgestaltet ist und welche Leute rundherum sind, die man fragen kann, das alles macht einen Unterschied. Eine andere Sache ist, und das klingt schlimm, aber zwischen 20 und 30 kann man ganz andere Sachen angreifen als zwischen 30 und 40. Wenn man Raubbau am eigenen Körper betreiben will, sollte man es zwischen 20 und 30 machen, weil das die Zeit ist, in der man im Zweifelsfall mit vier Stunden Schlaf sehr gut klarkommt. Auch wichtig zu wissen ist, dass in der experimentellen Forschung die allermeisten Versuche schiefgehen. Wenn man mit einem Silver Bullet Approach rangeht und sagt okay, ich mache dieses eine Experiment und es wird perfekt, gerade dann wird es eben nicht perfekt. Dementsprechend hatte ich, wie viele meiner Kollegen, mehrere Projekte in der Promotionszeit. Das war auch dringend nötig, weil vielleicht nur eins davon im Zeitrahmen wirklich fertig wird.

Und man muss einen Plan haben, man kann nicht erst fertig promovieren und dann erstmal gucken, sondern man muss sich im Prinzip zwei Jahre vorher Gedanken machen, was als nächstes ansteht. Das heißt, dass man Kontakte knüpft, dass man schon mal weiß, wo man hinmöchte, wo man das Geld dafür herkriegt und so weiter. In Echtzeit funktioniert nichts davon. Wenn man sich spätestens im zweiten Jahr der Promotion darüber Gedanken macht, wohin man ins Ausland will, dann kann das alles funktionieren. Wenn man aber gerade aus der Doktorarbeit rausfällt und dann schaut, was denn online so steht, dann wird es schwierig. Die andere Sache, die mir ein Professor aus Bonn, der Andreas Meyer, damals mal auf einem Meeting geraten hat, war, als allererstes selbstständig zu werden, um mit dem eigenen Geld ein eigenes Projekt machen zu können. Dann kann man sich aussuchen, wo man hingehen möchte. Das macht einen Riesenunterschied, wenn man sagen kann, ich habe mein eigenes Gehalt eingeworben und ich habe Sachmittel eingeworben. Und das sind viele Sachen, auf die man eigentlich keine Lust hat, aber im Endeffekt sind sie super wichtig. Also weit voraus zu denken und zu planen und aber auch die Leute fragen, bei denen es geklappt hat und die das System kennen und einem tatsächliche Praxistipps geben können.

Vicente: So wie ich das verstanden habe, ist die Stipendiensuche ein wichtiger Teil, vor allem für den Postdoc.

Prof. Marcel Dann: Im Postdoc ist es sehr gut, wenn man ein Fellowship hat oder einen eigenen Grant einwirbt. Das gibt einem so viel mehr Möglichkeiten und auch ein Stück Autonomie in einer Lebensphase, in der man die vielleicht gerne hätte. Man ist Ende 20, Anfang 30 und hätte vielleicht zumindest gerne das Gefühl, dass es vorangeht. Das muss man natürlich auch wollen, damit geht auch viel Verantwortung einher, denn sollte etwas schiefgehen gibt es keinen anderen, auf den man zeigen kann. Genau dann braucht man auch wieder diese Zweit- und Drittprojekte, über die ich ja schon gesprochen habe.

Vicente: Das waren wirklich gute Tipps! Jetzt würde mich interessieren, welche Fähigkeiten und Kompetenzen Ihnen auf dem Weg geholfen haben, in einem so jungen Alter schon Professor zu sein.

Prof. Marcel Dann: Ich habe ein relativ gutes Faktengedächtnis und Faktenwissen ist manchmal sehr nützlich. Und ich unterhalte mich gerne mit Leuten, auch wenn ich die nicht kenne. Das ist auch wichtig, weil man ja Leute kennenlernen muss. Man muss sich ein Netzwerk aufbauen und bei Bewerbungsgesprächen in der Lage sein, etwas zu sagen, was wie ein kohärenter Satz rüberkommt. Und das ist schwierig, aber auch sehr viel mehr wert als man meint. Das wird auch schnell unterschätzt, dass man, auch wenn man im Labor arbeitet, trotzdem viel mit Menschen zu tun hat. Es ist eben sehr viel Zwischenmenschliches dabei und gerade da hilft es ungemein, wenn man in der Lage ist, auf Leute proaktiv zuzugehen. Das kann man schlecht steuern, aber vielleicht ein Stück weit trainieren. Es hilft auch, um Hilfe zu fragen, aber dafür muss man erst jemanden ansprechen. Das ist für viele Leute eine große Herausforderung.

Vicente: Was schätzen Sie am meisten in Ihrem Beruf oder was ist Ihre Lieblingsaufgabe im akademischen Alltag? Hausaufgaben aufgeben?

Prof. Marcel Dann: Nein, gar nicht, die müsste ich ja korrigieren! (lacht) Also in der Lehre, was ich ja jetzt noch gar nicht lange mache, ist es, wenn jemand eine richtig gute Frage stellt. Da merke ich, da ist etwas angekommen und es ist weiterverarbeitet worden. Wenn man merkt, klasse, hier kann ich mit Leuten eine sinnvolle Diskussion führen und die interessieren sich dafür, das finde ich total super. Das gleiche ist es auch im Labor bei Studenten, die eine Abschlussarbeit machen, wenn die am Ende nach drei oder sechs Monaten Diskussionsbeiträge bringen oder Fragen stellen, bei denen man sich denkt, Mensch, verdammt gute Frage. Es heißt immer, es gibt keine blöden Fragen, das mag richtig sein, aber richtig gute Fragen stellen ist schwer.

Außerdem bin ich auch immer froh, wenn ich noch etwas im Labor machen kann. Das ist dann meistens abends, wenn ich im Büro fertig bin. Ich mag auch die Flexibilität der Arbeitszeit. Im Prinzip haben wir zwar eine Kernarbeitszeit, aber am Ende des Tages, wenn man sich noch oft genug sieht, um Progress Reports und so etwas abzuhalten, dann ist mir das persönlich völlig egal, wann die Leute ihre Arbeit machen. Meine beste Zeit während der Promotion war immer zwischen 18 und 23 Uhr. Da war das Labor ziemlich leer und ich habe am meisten gerissen gekriegt. Wenn das auf einer Vertrauensbasis funktioniert und wenn der jeweils andere denkt, es ist egal wann, es passiert auf jeden Fall etwas, dann hat man unfassbar viel Freiheit. Aber die Arbeit muss natürlich gemacht werden. Freie Gestaltung der Arbeitszeit heißt nicht keine Arbeitszeit.

Christina: Ja, das kenne ich aus der Architektur auch – da arbeiten die Leute auch oft zu ganz ungewöhnlichen Zeiten, gerade kurz vor Abgaben.

Prof. Marcel Dann: Die Nachtschicht ist super. Also wenn man es kann. Ich weiß, es gibt auch Leute, die sagen ab 17 Uhr sind bei mir die Lichter aus. Aber es gibt ja auch Leute, die können um 4 Uhr morgens irgendwas machen. Ich kann das nicht. Also ich kann morgens überhaupt nicht sinnvoll denken. Und darum bin ich abends oder mit den Spätschichten sehr zufrieden gewesen. Es wird sich niemand beschweren, wenn der Progress Report gut aussieht. An der Stelle geht es nur um Resultate, da ist es egal, wenn das nicht um 12:35 Uhr mittags entstanden ist, sondern früher oder später. Das mit einer Art Stempelkarte zur Arbeitszeiterfassung, deren Einführung an einigen Unis diskutiert wird, halte ich für Murks. Die Freiheit ist einer der größten Vorteile an der Arbeit in der Wissenschaft.

Christina: Wofür sind die Stempelkarten dann gut?

Prof. Marcel Dann: Wenn die Arbeitszeiterfassung „nur“ darauf hinauslaufen würde, dass man als „normaler Angestellter“ nicht systematisch viel zu lange arbeitet, okay. Auf der anderen Seite denke ich mir, man lese x-beliebige Publikationen mit einer Zeitreihe, wo über 24 Stunden jede Stunde eine Probe genommen wurde: Wie kommen die zustande? Oft sind das zwei Leute, die sich das teilen. Aber das ginge an dieser Stelle, je nach Arbeitsgruppe, schon im Prinzip nicht. Und sich seine Arbeitszeit so einzuteilen, dass man sagt, ich habe hier ein Experiment, das braucht mehr Arbeitszeit als die Standardarbeitszeit, und dann mache ich ein langes Wochenende, dann denke ich mir: Wo ist denn das Problem? Diese Selbstständigkeit halte ich persönlich für eine der attraktivsten Sachen in der Wissenschaft. Und, dass man herumkommt, dass man auf Konferenzen gehen kann, wo man automatisch reist und Leute im Ausland kennenlernt, was sonst bei vielen Berufen nicht passiert. Das sind aus meiner Sicht zwei der ganz großen Pullfaktoren in der Wissenschaft. Und je mehr man das beschneidet, desto weniger attraktiv macht man das Ganze. Dann gehen die Leute dahin, wo das geht.

Christina: Wenn es nur zum Tracken wäre würde es ja gehen, oder?

Prof. Marcel Dann: Also, das beißt sich halt ein wenig mit dem, was ich vorher meinte. Wenn ich nicht sehr, sehr, sehr viele Überstunden gemacht hätte während meiner Doktorarbeit und sehr wenig Urlaub genommen hätte, dann wäre wahrscheinlich in diesem Zeitrahmen nicht die Menge Stoff rausgekommen. Und wenn es dann darum geht, dass man sagt okay, Arbeitszeiterfassung, wir verbieten den Leuten ab einem bestimmten Punkt ins Labor zu kommen, dann wird es immer noch Leute geben, die sich zu Hause hinsetzen und Paper lesen, remote irgendwelche Modellberechnungen laufen lassen und schon mal Sachen schreiben. Und wer das macht, der wird mehr vorankommen als andere. Am Ende des Tages ist die frühe Karrierephase eine Art Distanzmessung. Wenn man mit einer geringeren Geschwindigkeit, aber dafür mehr Stunden strampelt, dann kommt man weiter in der gleichen Anzahl von Tagen. Jede Regel provoziert Ausweich- oder Vermeidungsreaktionen und die Leute, die es umgehen wollen, werden es wahrscheinlich umgehen. Ich halte es also nicht für unbedingt sinnvoll.

Christina: Vor allem, weil es in der Wissenschaft ja auch darum geht, weiterzukommen.

Prof. Marcel Dann: Weil man ja auch selber an dem Projekt interessiert ist. Das ist ja auch so was, wo ich mir denke, wir sitzen ja nicht hier und graben am einen Tag ein Loch und kippen es am anderen Tag wieder zu. Wenn ich jetzt ein Gen untersuche, das eine unbekannte Funktion hat und ich will wissen, was das macht, dann ist das ein bisschen wie damals, als ich ein Kind war und die Harry Potter Bücher gerade in Echtzeit rausgekommen sind. Und dann wird einem das sechste Buch um Mitternacht zugestellt. Ja, und dann liest man halt im Zweifelsfall bis zum nächsten Morgen, weil man ja wissen will, wie es weitergeht. So ähnlich ist das hier auch. Dann ist das mit der Schlafenszeit so eine Sache. Ich glaube, es wird viel verkannt, dass sehr, sehr viele Leute, die in der Wissenschaft arbeiten, wirklich da arbeiten, weil die Sachen wissen wollen und sich für das, was sie da machen, wirklich interessieren.

Vicente: Wie wichtig schätzen Sie internationale Erfahrungen für eine wissenschaftliche Karriere ein?

Prof. Marcel Dann: Zum einen ist es nach wie vor ziemlich mandatorisch, das im Lebenslauf zu haben, also zwei Jahre über den Teich, egal ob USA, Australien, Japan, Korea, Singapur oder vielleicht China, dass man aus der Komfortzone rausgekommen ist. Es wird schwieriger zu sagen, ich habe in Freiburg studiert und meine internationale Erfahrung ist Straßburg. Dann wird es schwer, das als echte internationale Erfahrung zu verkaufen. Zum anderen lernt man viel. Man lernt Leute kennen, die man sonst nicht kennengelernt hätte. Man baut sich ein Netzwerk auf, weit jenseits von dem, was man aus dem Studium oder aus der Doktorarbeit hätte. Von meinen zwei Jahren Japan profitiere ich sehr. Ich habe viele spannende Leute kennengelernt. Ich habe meine Verlobte da kennengelernt. Ich bin sehr dafür, dass man diese Möglichkeit wahrnimmt, die man in anderen Berufen überhaupt nicht hat. Dann heißt es immer „Ich muss ins Ausland gehen“. Sie müssen nicht, Sie dürfen, und es ist sehr, sehr spannend. Dabei ist es fast egal, wohin man geht. Es wird wahrscheinlich spannend sein, weil es neu ist und neue Sachen sind normalerweise spannend.

Vicente: Da kann ich zustimmen, ich bin jetzt schon im Ausland. Wo, glauben Sie, hätte der Weg Sie hingeführt, wenn Sie keine Promotion gemacht hätten? In die Industrie?

Prof. Marcel Dann: Gute Frage. Ich glaube ins Handwerk. Ich wäre nach wie vor sehr gerne Konditor. Aber Molekularbiologie ist fast wie Backen. Man muss sich an die Rezepte halten. (lacht) Goldschmied hätte mir auch sehr gefallen. Edelsteinschleiferei in Idar-Oberstein wäre sicher auch klasse. Also ich glaube tatsächlich, ich wäre im Handwerk gelandet.

Vicente: Wie cool. Ich hatte die Antwort gar nicht erwartet.

Christina: Wir haben noch ein paar Fragen zur TUM: Junge Akademie. Und zwar gibt es spezielle Momente oder Projekte aus Ihrer Zeit bei der TUMJA, an die Sie sich besonders gerne erinnern?

Prof. Marcel Dann: Es sind viele Sachen, die Spaß gemacht haben. Wir hatten zum Beispiel dieses Kick-Off Treffen in Berchtesgaden und es war so fürchterlich heiß. Und ich bin echt kein Hitze-Mensch. Aber dann sind wir in dieses Salzbergwerk in Bad Reichenhall gegangen. Das war super, da gab's eine Rutsche, das war klasse. Wir haben zwischendrin angefangen, die Projektideen zu entwickeln und man hat sich gegenseitig kennengelernt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir hatten von der Jungen Akademie auch mal so ein Drachenbootrennen.

Christina: Ja, da waren wir auch schon dabei. Das Drachenbootrennen ist super!

Prof. Marcel Dann: Das war richtig gut und wir hatten auch noch so ein grandioses Teamoutfit. Was hatten Sie?

Christina: Letztes Jahr haben wir tatsächlich den ersten Preis für das Kostüm gewonnen – das hatte ich entworfen! Unser Thema war Alice im Wunderland, und wir haben Kartensoldaten und andere Charaktere dargestellt. Das sah wirklich schön aus.

Prof. Marcel Dann: Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir sind mehr oder weniger als Bad Taste Party aufgelaufen. Wir haben nicht gewonnen, aber wir hatten Spaß, und das ist ja das Wichtigste. Auch die Trainingseinheit, die wir bei Oberschleißheim auf der Regattastrecke gemacht, war super. Es gab auch mal einen Boxworkshop abends in Giesing, das war auch sehr witzig. Es waren viele solche Sachen dabei. Unser Abschlussevent vom Jahrgang war auch sehr schön.

Christina: Welche persönlichen und professionellen Erkenntnisse haben Sie aus Ihrer Zeit als Stipendiat mitgenommen?

Prof. Marcel Dann: Eine der Sachen, die ich ganz spannend fand, ist, dass die Leute, die eine Idee entwickeln, ganz oft nicht die waren, die die dann zu Ende gebracht haben. Das ist mir da das erste Mal aufgefallen. Das passiert in der Forschung total oft, aber aus der Schule oder dem Studium kennt man das so gar nicht. Da haben Sie Hausaufgaben oder ein Projekt oder sie arbeiten auf eine Klausur hin und am Ende bringen Sie das zu Ende. In unserem TUMJA Projekt hatten wir den Fall, dass der Ideengeber für unser Projekt zwischendrin das Team bzw. die TUM verlassen hat. Und wir haben das Projekt weitergeführt und es läuft, soweit ich das weiß, immer noch.

Vicente: Ja, genau.

Prof. Marcel Dann: Das fand ich witzig, weil ich dachte, okay, das gibt es anscheinend auch, dass irgendwo irgendwer reinmarschiert und eine Idee raushaut. Dann finden andere Leute das spannend und arbeiten daran und die Person geht einfach raus. Das hat mir ein Stück weit geholfen, später so etwas einzusortieren. Die andere Sache war, dass wir zwischen den Studiengängen komplett durcheinander gewürfelt wurden. In Weihenstephan gab es MBT, Bioprozesstechnik, Biologie – das waren im Prinzip die Leute, mit denen wir zu tun hatten. Und vielleicht mal peripher mit den Förstern und Brauern. Aber in der TUMJA waren dann eben Chemiker und Ingenieure und Informationstechniker und Mathematiker und BWLer. Das fand ich sehr bereichernd, weil man mit fachfremden Leuten produktiv zusammenarbeiten musste. Und auch selbst etwas Fachfremdes zu bearbeiten, fand ich sehr hilfreich. Damals haben wir gesehen, das geht und es ist auch zielführend.

Christina: Mir als angehende Architektin ist das auch sehr aufgefallen, dass die anderen Studiengänge schon sehr anders sind und auch anders arbeiten. Wir arbeiten oft produktbasiert. Man arbeitet darauf hin, dass man was in der Hand hat, etwas kreiert hat. In sehr vielen anderen Studiengängen ist es eher analytisch. Das fand ich dann auch super interessant, dass die eine ganz andere Vorstellungen von Wissenschaft hatten als ich.

Prof. Marcel Dann: Und das ist gut, dass man diese verschiedenen Perspektiven mitkriegt.

Christina: Wo sehen Sie mögliche Verbesserungen oder Erweiterungen des Programms?

Prof. Marcel Dann: Da würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich fand es tatsächlich damals ein sehr gutes Programm. Es gab viel mehr Angebote, als ich wahrnehmen konnte. Ich bin froh, dass ich mich neben dem ganzen anderen Kram, der im Bachelor lief, dazu entschieden habe, mit einzusteigen. Das war eine gute Entscheidung.

Christina: Das würden wir, glaube ich, auch beide unterschreiben. Was würden Sie sich für die zukünftige Entwicklung des Stipendienprogramms wünschen?

Prof. Marcel Dann: Gute Frage. Ich habe das in den Jahrbüchern immer verfolgt, was so läuft. Es ist nach wie vor ziemlich breit aufgestellt. Das finde ich sehr schön. Ich weiß auch, dass gerade in einem Jahr mit Projekten, die neben dem Studium laufen, kaum aktive Forschung betrieben werden kann, wenn man das so will. Die Projekte müssen ein Stück weit weicher sein als viele naturwissenschaftliche oder ingenieurswissenschaftliche Projekte, aber ich sehe das nicht als Manko. Darum würde ich sagen, es ist gut, wie es ist. Auch, dass die Projektwahl so frei ist und als Graswurzelbewegung passiert. Wo ich tatsächlich ein bisschen stutzig geworden bin, war das Layout dieses Jahr, wo das das Cover nur schwarz-weiß war.

Christina: Das war von mir! (lacht)

Prof. Marcel Dann: Ehrlich? Also ich denke mir immer Minimalismus, ich verstehe den Impuls, aber ich bin schon für Farben.

Christina: Aber es hieß doch “Less is more”, das schwarze Quadrat von Kasimir Malewitsch! (lacht)

Prof. Marcel Dann: Ich schaue mir das ganz oft an, wenn es um alte Firmenlogos geht beispielsweise. Das konnte früher extrem verschnörkelt sein, aber wenn quasi alles minimalistisch wird, dann wird es irgendwann ein bisschen traurig. Ich verstehe den Impuls, aber ich finde Farben schöner. Ein bisschen Mut zum Kitsch. Früher war mehr Lametta, wie das so schön heißt. Und manchmal ist Lametta schön. (lacht)

Christina: Ich glaube ja, dass in nächster Zukunft die Details wieder ein bisschen in Mode kommen werden.

Prof. Marcel Dann: Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt.

Christina: Welche Ratschläge oder Empfehlungen möchten Sie der TUMJA für die Zukunft mitgeben?

Prof. Marcel Dann: Was nicht verkehrt wäre, sich weiter mit den Alumni zu verknüpfen. Wir haben in den Jahrgängen ja eigentlich aus allen Fakultäten immer irgendwen repräsentiert, plus minus. Und ich glaube, es wäre nicht verkehrt ein Angebot zu schaffen, damit sich gerade Leute aus fachverwandten Disziplinen noch mal sehen. Vielleicht mal eine Gesichterliste mit den Leuten, die früher da waren, damit man nicht in das Jahrbuch von vor zehn Jahren zurückgucken muss. Im Endeffekt sind das ja auch Ansprechpartner.

Vicente: Ich schreibe mir das auf, das können wir weitergeben.

Prof. Marcel Dann: Ich meine, es ist ja wirklich als Netzwerk gedacht. Dass man einfach mal sagt: Hey Leute, hier waren in den letzten 20 Jahren so und so viele Leute von eurer Fakultät, das sind sie, an die könnte man sich wenden, wenn man irgendwelche Fragen hat zwecks Karriereplanung oder in der Dissertation oder, oder. Ich habe immer das Gefühl, wenn man auf Leute zugeht und die mit aufrichtigem Interesse Sachen fragt, kann man fast nichts verkehrt machen. Ich glaube, das wäre sehr wertvoll, jetzt, wo das Programm eine echte Historie hat.

Vicente: Das ist eine sehr gute Idee und nützlich.

Prof. Marcel Dann: Man kann es auch anders aufziehen, dass man nicht eine komplette Liste macht, sondern sagt okay, von Partnerinstitutionen, von anderen technischen Universitäten, von anderen Bereichen, in denen man denkt hier, das sind Ansprechpartner, die für den jetzigen Jahrgang interessant sein könnten. Das kann aus meiner Sicht sehr hilfreich sein.

Vicente: Das Feedback nehmen wir auf jeden Fall mit.

Christina: Vielen Dank für das Interview!